特車申請が必要な重量・幅・高さとは?一般的制限値を解説

運送会社さま

運送会社さま特車申請って、どんな車両に必要なの?

特車申請(特殊車両通行許可申請)は、車両の幅・高さ・重量が基準を超える場合に必要です。

この基準は「一般的制限値」といいます。

- 特車申請は、寸法や重量の基準(一般的制限値)を1つでも超えると必要になる。

- 長さ・重さには特例があり、高速道路などでは基準が緩和される。

特車申請の制度概要については、まとめ記事をご覧ください。

特車申請 11,000円(税込)から承ります。

※ヘッド1台・シャーシ1台・往復1経路のお手続きを含む

- 1日でも早く特車申請の許可を取得したい

- 取引先に許可を取るよう言われたが、申請方法がわからない

- 安心して任せられる行政書士に依頼したい(当事務所は特車申請専門です)

- 当事務所は特車申請に特化、1日でも早く許可を取得できる走行経路をご提案可能です。

- 料金表に記載のない追加料金はいただきません。

- 継続・大口のお客様へは割引制度をご用意しております。

- 万が一不許可となった場合、無料で再申請いたします。

特車申請は申請書の記載や経路選定で許可までの日数が大きく変わります。

当事務所では、お客様の業務内容や目的に応じて対応しております。

電話受付:9:00~21:00 年中無休

休日夜間も相談いただけます

特車申請は車両の寸法・重量が基準を超える時に必要|一般的制限値

特車申請は、車両の寸法(幅・長さ・高さ)や重量が基準を1つでも超える場合に必要です。

- 幅が2.5mを超える

- 長さが12.0mを超える

- 高さが3.8mを超える

- 総重量が20.0tを超える

特車申請が必要な車両の幅・長さ・高さについて|寸法の一般的制限値

車両の寸法の基準は、幅・長さ・高さに加え、最小回転半径は12.0m以下である必要があります。

| 車両の諸元 | 一般的制限値 |

|---|---|

| 幅 | 2.5m |

| 長さ | 12.0m |

| 高さ | 3.8m |

| 最小回転半径 | 12.0m |

トレーラーが高速道路を走行する際は、長さの特例が受けられる。

車両の長さの一般的制限値は12mですが、高速道路の走行中は、この制限値が緩和されます。

セミトレーラー車とフルトレーラー車で、以下のように制限値は変わります。

| 車両の種類 | 一般的制限値(特例) |

|---|---|

| セミトレーラー | 16.5m |

| フルトレーラー | 18.0m |

仮に長さが14mのセミトレーラー車の場合、高速道路の走行中は特殊車両通行許可はいりません。

ただし、高速を降りて地道を走行する際は、許可が必要です。

高さ指定道路では、高さの制限値が4.1mまで緩和される

「高さ指定道路」に指定されている道路では、高さの一般的制限値が4.1mとなります。

「高さ指定道路」とは、道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険の防止のうえで支障がないと認めて、高さの一般的制限値を4.1mとして指定した道路のことです。

ドラプラ – NEXCO東日本

また、高さ指定道路は以下の国交省HPから確認できます。

大型車誘導区間 重さ高さ指定道路 特車許可不要区間の状況 – 国土交通省HP

特車申請が必要な車両の重量・軸重について|重量の一般的制限値

車両の寸法の基準は、総重量だけでなく、軸重・隣接軸重・輪荷重も基準があります。

重量の計算には、乗員と貨物を含みます。

乗員は1人あたり55kgで計算します。

| 車両の諸元 | 一般的制限値 |

|---|---|

| 総重量 | 20.0t |

| 軸重 | 10.0t |

| 隣接軸重 | 18.0t 19.0t 20.0t |

| 輪荷重 | 5.0t |

- 軸重

-

車軸にかかる重量のこと

- 隣接軸重

-

隣り合う2つの軸にかかる重量の合計値

- 輪荷重

-

ひとつのタイヤ(ホイール)にかかる重量

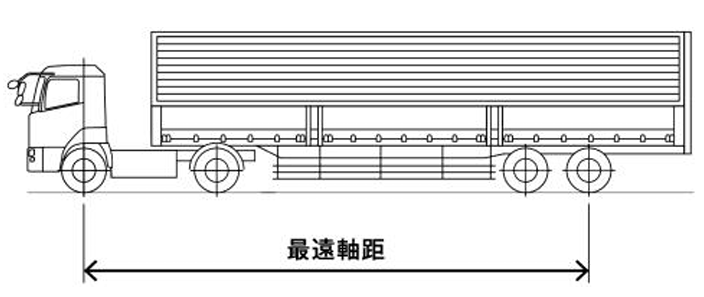

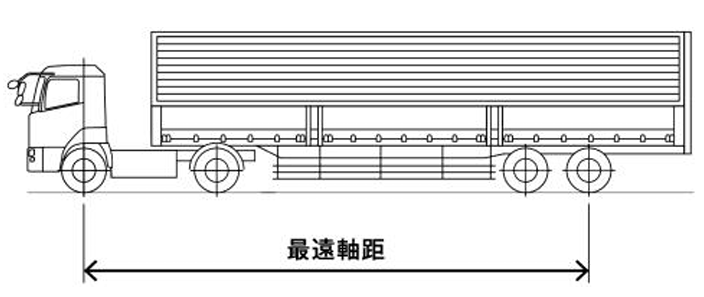

重さ指定道路では、重さの制限値が25.0tまで緩和される

重さ指定道路では、車両の重さの制限値が最大で25tまで緩和されます。

ただし、車両の最遠軸距により、制限値が分かれます。

| 重量の制限値 | 最遠軸距 |

|---|---|

| 20t | 5.5m未満 |

| 22t | 5.5m以上で7m未満 |

| 25t | 7m以上 |

その他の特車申請が必要なケース2つ紹介

貨物の寸法が大きく、一般的制限値を超える場合

積載する貨物が大きく、かつ分割不可能なため一般的制限値の寸法を超えてしまう場合も、特車申請が必要です。

建設資材や電柱などを、セミトレーラやポールトレーラで運ぶ場合が、これに該当します。

「新規格車」が重さ指定道路以外を走る場合

一部のトラックで「新規格車」と呼ばれるタイプの車両は、最大積載量が24.9tになるように設計されています。

高速などの一部の「重さ指定道路」は、重さ指定道路は25tまで走行可能です。

よって、新規格車は許可なく走行できます。

ただし、高速を降りて国道や県道などの地道を走る場合は許可が必要になります。

目的地で荷下ろしして、積載重量が20t以下になった場合(復路)は許可が不要です。

おわりに

ここまで、特殊車両の一般的制限値について解説しました。

- 特車申請は、寸法や重量の基準(一般的制限値)を1つでも超えると必要になる。

- 長さ・重さには特例がある。

高速道路など高さ指定道路・重さ指定道路では、基準が緩和される。

行政書士なら、特殊車両に関してコストや手間削減のコンサルティングが可能です。

ぜひ、一度相談されてみてはいかがでしょうか?

特車申請 11,000円(税込)から承ります。

※ヘッド1台・シャーシ1台・往復1経路のお手続きを含む

- 1日でも早く特車申請の許可を取得したい

- 取引先に許可を取るよう言われたが、申請方法がわからない

- 安心して任せられる行政書士に依頼したい(当事務所は特車申請専門です)

- 当事務所は特車申請に特化、1日でも早く許可を取得できる走行経路をご提案可能です。

- 料金表に記載のない追加料金はいただきません。

- 継続・大口のお客様へは割引制度をご用意しております。

- 万が一不許可となった場合、無料で再申請いたします。

特車申請は申請書の記載や経路選定で許可までの日数が大きく変わります。

当事務所では、お客様の業務内容や目的に応じて対応しております。

電話受付:9:00~21:00 年中無休

休日夜間も相談いただけます